少年倒在团播直播间

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:极昼工作室

主题分类:劳动者权益事件

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:主播, 做主播, 直播间, 直播, 弟弟, 团播, 大哥

涉及行业:体育休闲/文化娱乐, 服务业

涉及职业:

地点: 江苏省

相关议题:工伤/职业病, 劳动合同, 工作时间, 职场欺凌, 压迫行为

- 张岩签署了一份含有“无责五千保底加提成”的合作协议,但实际工作条件远比预期艰苦,包括长时间站立和被惩罚等。

- 直播公司对未成年人张岩施加了高强度的工作压力,导致他在直播过程中突发心脏骤停,最终不幸去世。

- 主播们被要求不停地更换表演模式以吸引观众打赏,即使直播间无人观看,也必须持续表演。

- 许多主播签署的是劳动协议而非正式劳动合同,其中包含严苛的竞业条款,一旦违反将面临高额罚款。

- 团播直播的工作环境和条件对主播的身心健康构成了严重威胁,主播们为了赚钱不得不忍受身体和尊严的双重伤害。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

被罚站的男孩倒在了直播间

欣欣记得,17岁的弟弟张岩第一天去直播公司的那个早上,大概是心怀期待的。

前一天他告诉欣欣,自己要去做娱乐主播了,看上去挺高兴,“说自己找到正式工作了。”弟弟从来没接触过这个行业,但欣欣做过带货主播,听说过娱乐直播的“内幕”。她不让弟弟签,弟弟告诉她,“已经签完了,我先去试一试”。

弟弟高中就辍学了,想早早出去打工,攒点钱独立生活。先是在北方做服务员,欣欣叫弟弟来南京,她在南京读书,妈妈也在附近城市,一家人离得近一些,能有个照应。

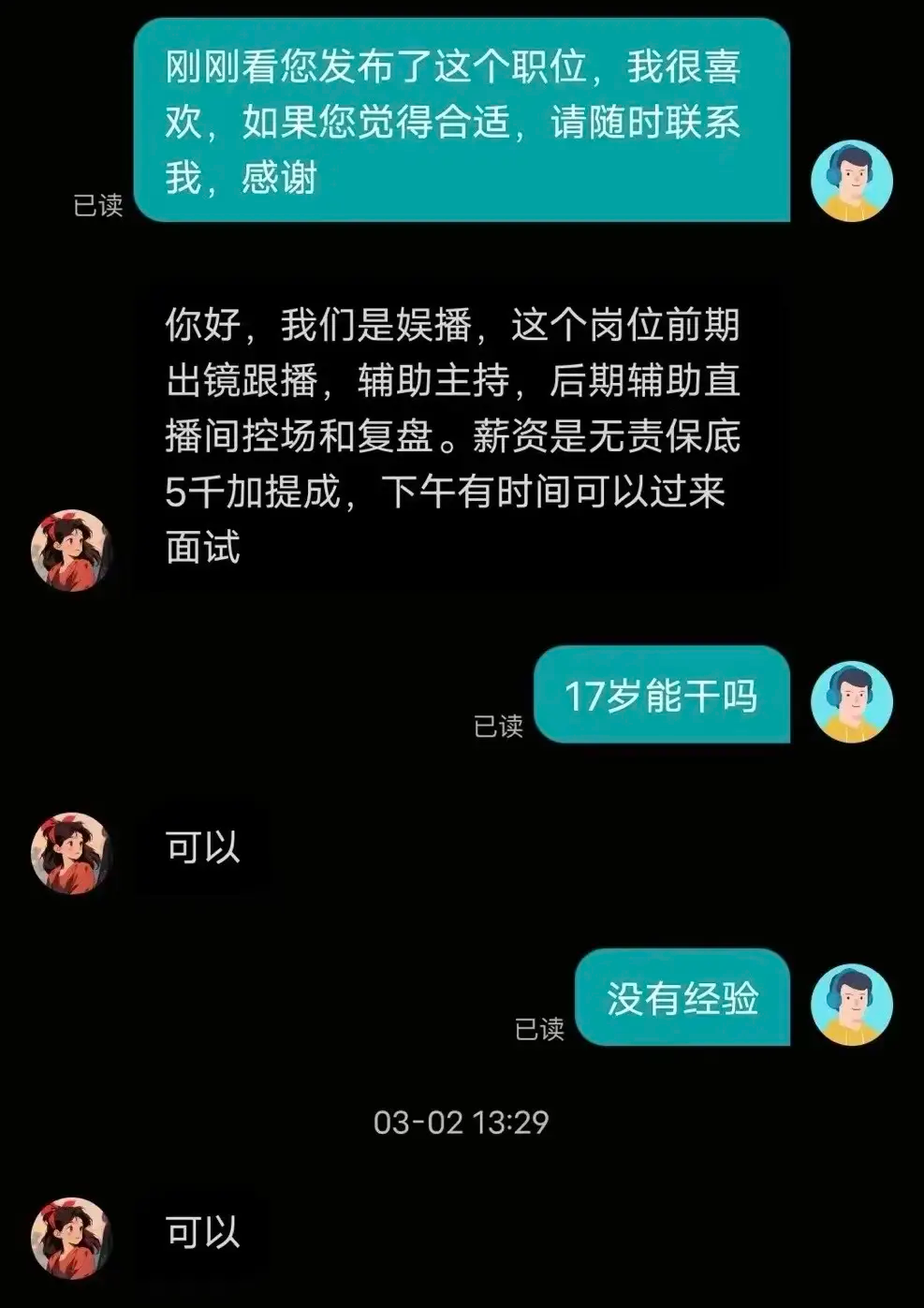

那个传媒公司主动在招聘软件上联系了张岩。没成年、没有经验,但张岩面试完当场就签了合作协议,协议上写着“无责五千保底加提成”。

那天早上,张岩八点多去公司。下午六点前后,欣欣接到电话,弟弟晕倒了。她还以为是低血糖,赶到抢救室门口,医生递来一张病危通知书,突发呼吸心脏骤停,她一下缓不过劲来。抢救、插管,最终还是没能救回弟弟,她在太平间抱着他哭了。

直播间没有监控摄像头,到底发生了什么?在警方技术恢复的直播画面里,欣欣看到了弟弟。那是一个让她心酸的画面,弟弟身旁有两个“放得很开”的年轻男生,扭动着跳舞、吐舌头逗人开心,而他就直愣愣站着——

“这是06年的弟弟。”欣欣看到旁边有人给张岩递来话筒,把他推到前面,教他对直播间里寥寥无几的观众说,“姐姐给刷个礼物吧”,还让他跳恶趣味的小舞蹈,大概是抖音上流行的“挖蛤蜊”一类的。他的眼睛一直在眨,紧张又沮丧的样子。没人刷礼物,他又被叫回后面罚站,有人用指压板似的东西打了一下他的屁股。

这是团播的“玩法”。几个年轻的男孩或女孩组成团体直播,用各种表演方式刺激观众消费,刷不同类型的礼物,可以指定不同的主播表演。同公司的主播告诉欣欣,被观众选定的主播,要不停地跳,刷到一定的票数才能坐下来,否则就要一直站着。

●张岩和公司人事在招聘网站上的沟通记录。讲述者供图

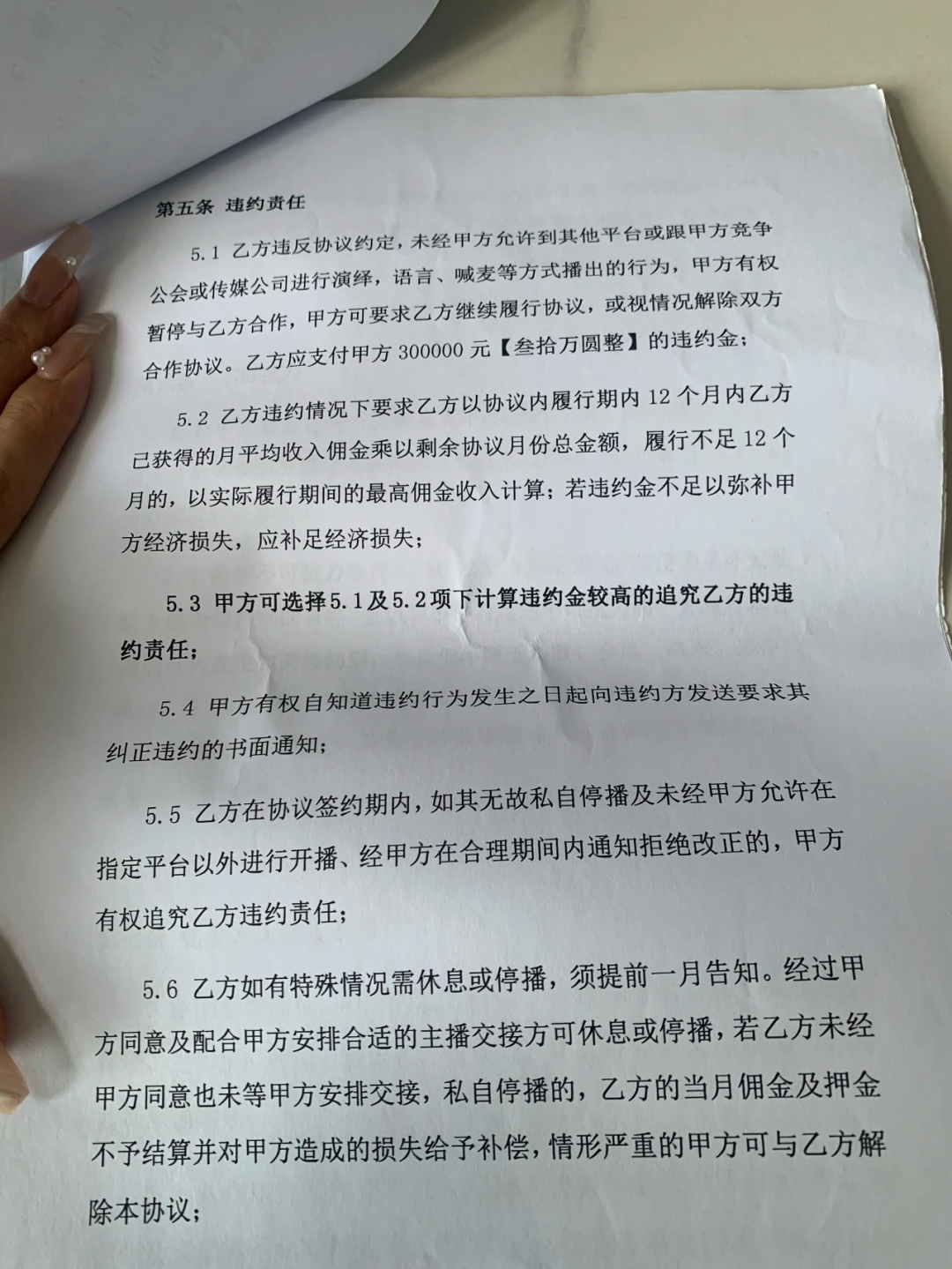

那天下午,张岩的母亲曾打电话问情况,张岩说里面特别特别吵。妈妈心疼劝他“咱回去,不干了”。他说,不行,现在走的话要赔偿——协议这样写着,未经允许私自停播,当月佣金及押金不予结算,并对甲方造成的损失予以赔偿;到其他平台或竞争公会、传媒公司直播,要支付30万违约金。讲了几句,他准备挂电话了,“妈妈又该我上了,我还没有吃饭。”

直播间在一个写字楼LOFT的二层,小小的房间里,除了三个做主播的男孩,还有主持人和运营。三月的南京特别冷,还下着雨,室内闷闷的,没有窗户。晃眼的大灯对着人照,地面铺着玻璃,天花板上的彩灯扫射,嘈杂的音乐放着,地上有烟头。

怯生生的张岩一直没有被选中,从早上10点播到下午5:57,他一直在录像的画面里“罚站”。中途只在下午2:40左右吃了一碗面——这是欣欣从他的手机支付记录推断的。倒地前的二十多分钟,他一直在频繁眨眼,看上去很不舒服,眨着眨着,一下就倒了。

一起工作的男主播赶紧过来,持续按压人中,想要叫醒他;一个没有上播的男孩,在公司另一个房间看到了直播画面,也赶紧冲过来,帮忙送到医院抢救,垫付了医药费。

但已经来不及了,医院的就诊病例显示,6:20救护车到达的时候,张岩已经失去了生命体征。

欣欣设想过无数的“如果”:如果弟弟熬过那一天,第二天他不会再去吧?如果自己当时强硬一点,不让他签就好了,如果当初不让他来南京,悲剧是不是不会发生?

她想起弟弟刚来南京时开心的样子,和家里相比,南京是大城市,机会多;他们还期待过,等满城花开,要一起去转一转。没想到弟弟走在了南京还没有转暖的时候,一个下雨的初春。

上了发条的“八音盒”

看到了17岁男孩在直播间心脏骤停的新闻,唐玥感到后怕——前不久,她刚从张岩所在的公司“跑路”。那是今年年初,唐玥记忆中,直播间总是烟雾缭绕,她一天要播六个小时,分成两三场,下午一两点才能吃上外卖,晚上睡不好,总感觉下一秒就要晕倒了。

原本她也以为找到了好工作。大专毕业后,她在父母安排下进了老家一家医院做合同工,工资低又看不到上升空间,那家传媒公司向她抛出橄榄枝,做团播主播。她决定瞒着父母,独自出去闯一闯。公司在繁华的商圈一座很高的写字楼里,承诺保底月薪六千,几乎是她上一份工作的两倍。

对于像张岩和唐玥这样的年轻人来说,娱乐主播门槛不高,工资相对较高,做直播运营的小九说,大概从去年年初开始,团体直播变得火爆。她总能在朋友圈刷到招聘信息,工作地点分散在成都、西安、合肥、廊坊等等,“这些地方非一线城市,但年轻人很多,生活成本低,他们在主播之外很难找到月薪超过3500块的工作。”

团播替代个人直播,成为流量的新宠。后台流水也证明了这一点,同样是两个小时的直播,团播的流水一定比单人更好,用户留存的观看时长是3到4倍。据她观察,平台更鼓励团播,给出的返点也相对更高。“最火的时候,(主播的)钱都是周结或者半个月结”。

“新世界”不时有造梦的传说:专业出身的舞蹈博主、小偶像入局,像SNH48成员、参加过《创造营》、《偶像练习生》的选手,还有素人一夜成名的故事,头部SK女团的成员,从零基础素人到个人单场百万流水。而成本似乎只需要时间、青春甚至尊严。

同公司的杨柳对面试场景印象深刻。当时她刚满18岁,原本去面试前台,“你这么漂亮干嘛做前台?工资少又要加班,来做主播,随便坐一会儿、站一会儿、跳个舞,一个月能拿一万,”面试的人见她犹豫,叫来两个女主播,画着浓妆,“这个姐姐没你长得漂亮,一个月能拿两三万。”

她心动了,签下了劳动协议。实际上,许多主播签署的都是劳动协议,并非正式劳动合同,有人接到口头承诺,六个月后转正式合同。无一例外,都有严苛的竞业条款——一旦自己停播、转到其他平台开直播,将面临高额罚款。

●带有场景布置的团播直播间。图源网络●团播直播间里可以按礼物指定主播跳舞。图源网络

“光鲜亮丽”,女孩们这样描述对于做主播的想象。她们望见金字塔的顶端,那是高投入的成果——画面清晰透亮、多机位切换,还能实现主播的一键换装;有的直播间还有沉浸式的场景还原,在民国风的舞厅里,穿着旗袍、笑意盈盈的女孩们端着酒杯向屏幕前的人发出邀请——业内人士介绍,那大概是精心拍摄后的录播。

实际上,金字塔的底层远没有面试听到的那样轻松。许多团播主播进入的是新账号,直播间的大灯打开,音乐响起,即使没有观众入场,主播们也要就位,开始跳舞表演——直播房间像上了发条的八音盒,里面的人不停旋转,一场就是两三个小时。

一个女主播直播的第一天,一个“大哥”(通常这样称呼在直播间打赏很多的观众)见她是新人,丢了一千礼物票,那也是她一整天唯一休息的十分钟。

主播们介绍,常见的互动模式有三种:一种是举着话筒发言,找观众拉票,刷到一定票数才能坐下,下一个刷得更多,再把坐的位置让出来;另一种是跳舞,或者让两个主播一起跳pk;还有一种是惩罚,仰卧起坐、指压板跳、深蹲、才艺惩罚、甩头等等,项目都由观众决定。

直播间观众少,主播就得不停地换模式,什么火跳什么。“没有礼物也跳”。有主播说,有一阵流行模仿机器人,她需要“站队形不停地晃动,控制节奏,看起来像AI”。

“保护欲、恶趣味、操控心理”,有媒体这样总结团播如何刺激观众打赏。惩罚明显更能激发观众刷礼物的热情,小九分析,“主播装可怜更有助于流水增长,惩罚就相对有效。”杨柳试过嘴里叼气球拿针扎破,被做皮试用的皮筋弹脚底板、弹腿,大腿上一天被打四五十次,青了一大块。

“虽然挨打了,但赚得比较多,我愿意被打”。在这个行业里,遇到难题,她总会被劝,都已经当主播了,再“放开”一点,她也这样说服了自己。

丛林

小九觉得,和单人直播相比,团播要“卷”多了。“几个团播直播间里总能火那么一两个人。一个团只要最火的一两个人不走,其他人都是可替代的。”

主播公会迭代迅速,仅在过去的6、7月,某北方城市及周边有十几家新生的团播公会诞生,除了找工作难的年轻人,兼职大学生也成为主要目标——成本低,达不到kpi可以随时换人,有场控主持人这样解释。

欣慧就是这样在一个暑假入行的,她在云南读大学,初衷是想拿到一份实习证明。做主播的第一天,这个不了解规矩的新手就犯了错,她“叫错”了大哥——同团的主播之间竞争关系微妙,运营提醒她“你不能叫(挖)同直播间的大哥,只能去‘扒拉’别人的大哥”,叫错之后,她说“(被挖老板的)那个女生有点不爽”。

像一个适者生存的丛林,努力争夺注意力和资源,是每个团播主播的生存之道。

“大哥”的账号是最容易识别的资源:有些平台用户消费或财富等级达到一定数量之后,才能看到玩法的入口,送出特定的礼物。

“写作业”是行业通用法则,即给大哥发私信。争取的时候要写、建立联系要写、开播前要写,下播了还要继续陪聊。有时候是有效的,一开播大哥来了直接上票,主播就能坐下休息会儿。大家彼此之间还会互相刷票,今天你给我刷休息下,明天我再还给你。运营让欣慧去别的直播间“写作业”,和她一样的普通主播每天要写20-30条作业,但她死活不肯。

“我暑假工无所谓的,不想去”。这种懒散的态度很快被运营发现了,她和另一个暑假工被找去谈话。“让我们去私聊大哥,说我们穿的衣服不够性感。”欣慧说,如果流量不够,保底工资就会降低。“他们吸引不到新人进来,怎么努力都没有用。”

●某团播直播间,刷对应礼物可以指定主播做屏幕上的人形动作。图源网络

某种意义上,欣慧的观察不无道理。做运营的小九负责过一些量级比较大的主播,百分之七八十的收入来自平台玩法付费,比如开礼物盲盒等等,大哥纯打赏的部分,她称之为“感情票”,占百分之二三十。纯粹为爱发电的大哥在同一个直播间,“存活率”在30天后下跌50%,很少有超过60天。

直播时,杨柳能感觉到周遭紧张的气氛。一起直播的女孩们不太搭理自己。后来她放弃表达友好了,有点赌气地想,“她们就是嫉妒我更漂亮,赚得更多”。被卷入的女孩们,从暗战变成明争,同一个团的主播当面找她的大哥喊话,哥,你看我怎么样?

杨柳已经接受了丛林中的逻辑,一开始穿得清纯,后来裙子越来越短,变成了小吊带、低胸装。打赏变少,主持人就会在旁边建议“你去跟大哥聊啊”。她挺抗拒,主持人又说,“你不付出一些东西,人家怎么愿意给你刷钱?”

公司有十几个主播,她不到一个月就达到了第一梯队。最多的一天,公司和平台分成之外,她到手有五千块。现在回想,那段时间她也有点迷失了,谁不喜欢被簇拥的感觉呢?

她加上大哥的微信,从公开直播间转向更私密的环境,一开始是普通聊天,彼此叫一些亲密的称呼,她有时候自己聊,有时候让男朋友帮忙;后来对方让她发隐私部位的照片,公司有专门的软件,她把合成的照片发过去应付。

直到对方视频电话打过来,杨柳挂掉了,她意识到不能再继续下去了,下一步可能就是要约出来见面。因为这些,男朋友也一直在闹,“我们谈了挺久,感情也挺好的。本来想攒钱租更大一点的房子,没必要因为这个关系破裂。”她决定离开。

离开

对团播主播来说,离开并不容易。张岩的姐姐欣欣觉得,协议里高额的赔偿金一定给了弟弟很大压力,他不是那种难受了会自己憋着的人,没想到把生命留在了那里,永远失去了离开的机会。

弟弟去世之后,她翻看了他手机里的招聘软件。刚来南京那一周,他投过很多职位,服务员,销售等等,都没有结果,对一个学历不高的年轻人来说,找工作真的很难。“他就是想要一份工作,留在南京而已。”

对兼职的欣慧来说,绊住她的是一张实习证明。一开始她得到了许多承诺,只干一个月也能开,一天工作八小时,后来变成了“必须超过8小时”,实习证明也以各种理由被搪塞。她只能消极上班表达不满。

欣慧和同事有一个群,聊天出现最多的一句话就是,“我干不下去了”。群里的另一个女孩,因为人气不高,被运营叫去谈话,每天好几次,保底工资也被降了,她产生了严重的容貌焦虑,觉得自己“真的很差”。她被要求改妆容、改服装,直到被辞退都“没有改明白”。

欣慧最终没有拿到实习证明,第23天,直播间的其他人都跑路了,只剩下三个人。“运营告诉我不用去了,把我开了。”扣掉“水电费”,她拿到了一千多块。

高额赔偿金困住过很多主播。2023年末,斗鱼曾向多名签约主播索赔,最高达8000万。和许多直播公会打过交道,小九见过各种不落实协议条款的状况——拖欠结算收入的、不落实保底月薪的,“很多弟弟妹妹读书不多,也不懂劳动仲裁”。

●张岩签的合作协议中涉及到违约的相关条款。讲述者供图

●招聘团播主播的某传媒公司大堂。魏晓涵 摄

和张岩同公司的唐玥也曾被高额违约金吓退,只能咬牙硬撑。一起直播的女生悄悄告诉她,偷跑就行,但要做好以后都不干这行的打算,如果去别的平台或者直播间,可能会被告。

她在一个晚上给主管发了消息,不想干了,主管让她负法律责任,唐玥把公司所有人的微信都拉黑了,拎着大包小包的行李,半夜逃到一家临时订的便宜宾馆。她找学法律的朋友看了协议,说顶多赔几千,悬着的心才放下。

杨柳离职之后,收到了公司的律师函,理由是“无正当理由的情形下,未与公司协商,擅自停播”。忐忑了很久,她彻底离开了直播行业,也没再被追责。

但仍然有年轻人“前赴后继”,直播运营小九解释背后的逻辑——这个行业总有适合你的位置,颜值也能通过滤镜和特效调整,只要愿意“吃苦”,对涉世未深的年轻人来说,“苦”可能是他们没有预想过的,隐形的代价。

小九也离开了原来的直播平台,从去年开始,很多类似的小平台都被打包卖掉。她明显感觉到,疫情时火爆的娱乐直播,现在开始走下坡路,在直播间花钱的人少了。她现在转做语音直播的运营,面向海外市场。

离开那家直播公司之后的几个月,唐玥找过很多不同种类的工作,她在汉服馆干过,也试过做不同公司的销售,被挂断是常态,她不擅长业务,很多时候难开口,常常几个星期一单也开不了,然后就被劝离了。

实在找不到工作,她又回过一次直播行业,单人娱乐直播,没人刷大礼物,都是零零碎碎的小礼物,“很多观众都是打工人、上班族,大家可能手里都没什么钱”。一天坐六个小时耗着,聊着聊着人就走了,她实在坚持不了,又一次拉黑所有人,再次跑路了。

她十分迷茫,想过离开南京回老家。好在最近找到了电商带货主播的工作,不用露脸,也不用和大哥维系关系,她感觉能长久做下去。对于主播行业,她也在摸爬滚打中祛魅了。“背后的辛苦,可能是手机前面的人没有想象过的。”

(文中讲述者均为化名)

版权声明:本文所有内容著作权归属极昼工作室,未经书面许可,不得转载、摘编或以其他形式使用,另有声明除外。

- END -