劳动节特稿 在工具间,看见保洁员的困境

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:保洁员, 家政工, 休息室, 空间, 卫生间, 时间

涉及行业:服务业, 居民服务/修理/物业服务

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 无

相关议题:工作时间

- 保洁员在休息问题上面临着物理空间不足和高强度工作的双重挑战,缺乏改善工作环境的诉求空间。

- 保洁工作的性质和劳动价值在不同场所和职责中存在差异,导致部分保洁员在劳动条件和报酬上遭受不公。

- 保洁员的休息时间和空间未被正式承认,导致他们在工作时间内难以获得应有的休息权利。

- 保洁员往往在不被看见的地方休息,如工具房、厕所隔间等,反映出他们在职场上缺乏被尊重和认可的现状。

- 保洁员的休息权利问题实际上折射出劳动者休息保障的普遍问题,需要社会各界共同关注和改善。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

写在前面

在家政行业从业十年的东北家政工墨辰有过这样的经历,一次她从客户家出来,去商场找做保洁的老乡,午间没有休息室,两人只能蜷在卫生间的工具间里匆忙吃午饭。隔着门板,卫生间人来人往不停,气味直往鼻子里钻。

对保洁员来说,休息空间不足并不是一个简单的事儿,背后往往和高强度的工作相伴,特殊的工作模式和市场环境又让她们不敢轻易提出改善的诉求。

本文就保洁员休息室的热度话题,以几位亲身经历的从业者的视角剖析保洁员关于休息问题的内心挣扎和所处困境。 事实上,保洁员的休息困境,不仅关乎物理空间,更关乎一份被看见的尊重。

家政工的手(摄影师:三禁肉)

保洁员的多重休息困境

什么是保洁

保洁工作是维护人居环境的基础性服务,通过日常清洁、垃圾处理等,保障公私空间的卫生秩序。它既是家政服务中重要的一部分,也是城市公共服务必不可少的环节。

在鸿雁,几乎所有姐妹都在参与着家庭或外部场所的保洁工作,她们对抹布与消毒水的熟悉程度不亚于对柴米油盐的掌控。

秋林这几年一直在做保洁。从刚开始的普通保洁员到现在的领班,她接触过形形色色的保洁员。她发现,保洁工作有繁杂的分支。

保洁工作因服务场景与雇佣模式的不同呈现出多元面貌。家庭保洁,是在私人家庭中负责清洁打扫工作的家政工,其中多数是小时工。对她们来说,每次工作三四个小时,打扫完就离开,期间没有休息。而商场、写字楼、小区等公共场所的保洁,体系则更为复杂。

以写字楼为例,有负责公司内部保洁工作的保洁员,也有维护大堂、卫生间、电梯等高频使用空间的保洁员。前者一般跟随保洁公司的休息安排,双休或者单休;后者一般都是单休,日均工时可达10至12小时,虽然薪资可能略高于前者,但需要忍受潮湿、有异味的工作环境。

保洁员的日常工作内容之一——垃圾分类(摄影师:三禁肉)

即便是同一栋楼的保洁群体,劳动价值也会被再次暗中划分——形象整洁、驻守明亮大堂的保洁员往往获得更高报酬;而负责卫生间清洁的多为年长女性,她们在密闭空间中长期接触化学清洁剂,健康风险高,工资低。

“大堂保洁员要时刻维护卫生,卫生间保洁员休息空闲多一些,打扫完了,剩下就是维护了,中间可以休息。”有着十年从事保洁工作经历的秋林道出了真相,这里有一个行业规则,不存在明面上的休息。大家会默认,只要领导没看到,活做完且做得好,不被检查不被投诉,那就没问题。没有休息,也就不可能单独搞一个休息室。”

“有保洁室,但没有保洁休息室”

一般情况下,公用建筑在设计之初都加入了保洁工具间的位置。在2016年6月起实施的《公用建筑卫生间》图集说明提出,各类建筑卫生间“宜设置独立的工具间”。这提示了保洁工具间的职能:“是洗墩布、放物料的,不是休息的。”

在大多数公司内部,休息空间往往以公共区域的面貌出现。在沙发区、茶歇室里,员工可以午休、工作洽谈、小型会议,但这些区域没有保洁员可以停留的位置。

秋林描述自己的经历:“别人看见一个人老坐着,就会想,这个人工作是不是不饱和啊?很早的时候,我觉得保洁要频繁出现;后来才摸索出经验,是需要保洁员的时候你最好出现,不需要的时候你最好不要出现。有事的时候,你立刻去现场;没事的时候,你就在岗位上找一个隐蔽的地方待着。”

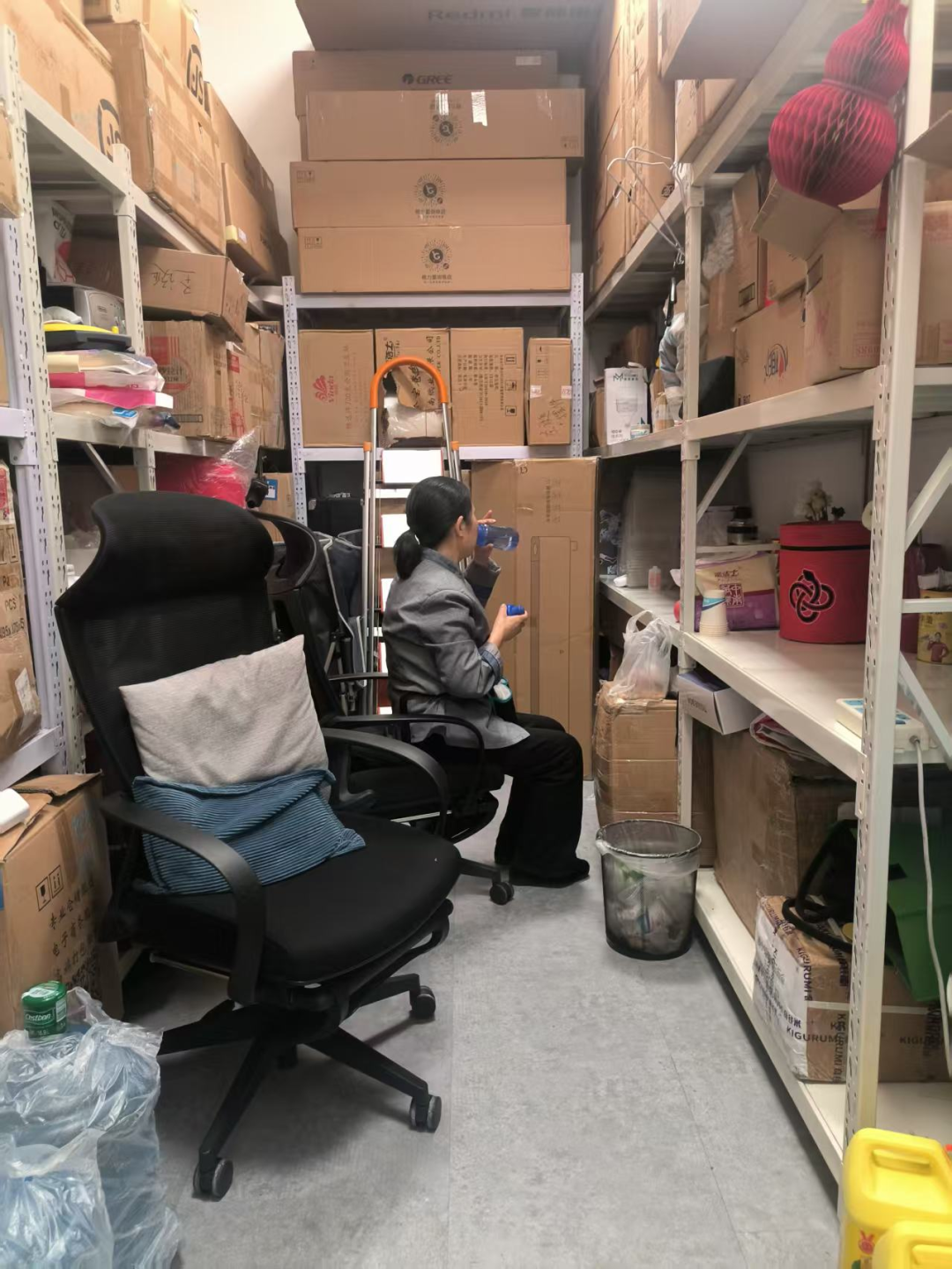

公司保洁员在收发室休息(受访者提供)

保洁员被期待着成为一个“隐形劳动者”。她们在不被看见的地方,在“公司餐厅长椅上”休息,在“储物室、工具房、厕所隔间、狭小楼梯道”休息,在“合适的不碍事的角落”休息,或者“干完回家休息”。

家政工俊平没有做过保洁工作,但她回忆曾经遇到的一位保洁员:“之前在医院陪我大姐,早上五六点医院保洁员就来了,有时候就坐在楼梯上靠着休息一会。那天我在办出院手续,保洁大姐就问我们是不是要出院了,她说想借我这个陪护床睡一会,我就让她拿走了。”现实状况下,她们也会尝试寻找其他可以休息的闲置空间。

“一个空间总被用来做什么,大家也就默认了。如果保洁员经常在这里休息,公司员工也会觉得,这个是保洁的休息室,我不能进去休息”,秋林说。

这样看来,在闲置空间使用者们心照不宣的默许下,保洁员有可能获得一个独立休息室。可是,即便获得了这个空间的使用权,但由于缺少空间管理者的正式承认,这样的休息室始终处于一种临时状态,随时面临被管理者收回改作他用的可能。

“随时待命”的心理负担

让保洁员们无法安心的,除了空间,还有时间。对于工作时间内效率的感知,让她们不敢停下工作,并逐渐衍生出一种“自我监督”心理。

秋林认为,“上班在哪都不能待太长时间。我在一个地方待很长时间,心里也会有负担。十分钟、二十分钟对我来说都是很长时间,你不能在一个地方待太久了,待一会就换个地方。我在想哪个地方对我比较安全呢?就是卫生间,坐在卫生间马桶上。”

俊平也表达了自己的疑虑。“如果我们有了休息室,也可能会被认为利用工作时间休息。主要是因为工作性质就决定了要循环,商场人流量大,垃圾随时都在,就需要保洁随时待命。”

利用非休息时间休息,在管理者眼里,这种做法会降低生产效率、是无法被接受的。秋林回忆起作为领班的自己与两名“下级”在休息室相遇时的窘境:每次自己去休息室拿东西的时候,“她俩就紧张,人家就立刻说,‘我去巡视一下吧’。她们时刻心里保持着警惕,不觉得(休息是)理所应当的。”

“没有休息时间,就没有相应空间”

保洁工作的内容是“无限循环”的。正如某公司大堂保洁的职责标准中写道:“桶内垃圾不能超过一半,大理石地板保持无污渍、无垃圾,每平方米地板不得超过2个脚印。”

在洁净与肮脏状态的反复循环交替中,保洁员需要随时“到岗”或“待命”:“哪个地方需要你,如果那个时间你没在,那就是你工作失职。”

秋林有过很多次给保洁员排班的经验。她所见到的工作内容和保洁规则中,每个时段都清楚地填满了相应的工作内容,所有的在岗时间都是工作时间。至于休息时间,是不被正式承认的“默会存在”。

“(规定)八小时要分成一个段一个段,几点到几点做什么,一直都有工作。其实真正做的时候,能保持没有人投诉就没事。但在写下来的规则中,确实是每个时间段都有工作的,那你的休息时间在哪里呢?根本没有(被公开承认的)时间给你休息,你怎么去能有休息室?除非你有了休息时间才能去要求休息室。”

写入和没写入规则的“休息”性质完全不同。如果在不该休息的时候休息,出了问题,责任就会被转嫁给个人。“那种休息不是公认的休息,公认的休息就中午这一个半小时,这才是心安理得的休息时间”,另一位小时工卢红说。

完成清洁-等待变脏的过程,理论上属于待工时间,而待工时间是介于正式工作时间与正式休息时间之间的模糊地带。这种随时待命的工作模式挤掉了保洁员的休息时间。没有休息时间,又如何谈休息空间呢?

休息室讨论的背后——休息即正义

公众对于保洁休息室的关注和讨论实际折射出的是劳动者休息保障的问题。

休息权或休息和闲暇权(The right to rest and leisure)是经济、社会和文化权利,指远离工作和其他社会责任的充足时间。它与工作权以及历史上为法定限制工作时间的运动相关联,越来越多的法律和制度也将休息视为重要权利之一。

即便“休息”被写进制度的文本,现实操作起来总有这样那样的误差。对于保洁员来说,一方面,工作时间的饱和、工作性质的特殊等问题让她们很难抽出休息时间;另一方面,休息时的不安折射出“被看到”的“休息”在内部视角中的不合理性。即使是在许可范围内的休息,她们仍觉得是“不妥当的”、“有内疚感的”。

公司保洁员在杂乱的厕所工具间休息(受访者提供)

在现代社会,工作被赋予崇高的道德意义。“合格的工作者”是以工作和劳动为荣,将“懒惰”和“不劳而获”视为最大的恶,除非是为了完成更多工作而蓄力,否则休息就是不体面的。

保洁行业“干完活就能休息”的背后是“永远也干不完的活”。这一制度看似赋予了保洁员自主权,实则并没有让她们有合理的休息时间与空间,将休息时间与劳动强度绑定,她们会不得不不停地工作。

对于那些不从事保洁工作的人来说,他们更多从干净的公共场所“检验”保洁员的劳动成果,并不能直观地看到一个保洁全过程是如何发生的。保洁员必须成为随时准备并不断往返的专业救援者,迅速高效地清理污渍,才不会被宣判无功。超负荷盘旋周转,越来越饱和的工作内容,保洁员也只能无奈地付出自己的精力。那么在当下,我们可以做点什么呢?

改变的可能性

不管是学校、大厦还是商场,人们对于保洁员其实相当陌生,留下的只是对她们工作效率的想象。所以,我们不妨去亲眼看看她们的工作环境和内容,主动了解她们,或许在一定程度上,这可以成为改变她们处境的一步。

网友发布有关保洁员休息环境的帖子

对保洁员和她们的工作缺乏了解,也折射出另一个问题:保洁工作规则的制定者通常是领导层,但最了解保洁工作的往往是保洁员本人。如果她们可以按照自身的经验安排工作,就主动赋予了工作灵活性,也更有可能安排休息时间。保洁工作的规则制定要倾听一线保洁员的声音,否则,规则与实际情况脱轨,就会失去其意义。

除了主动了解保洁工作之外,身体力行地帮助保洁员减少工作量或许更为直接。比如不要把没喝完的饮料瓶直接丢进垃圾桶、在更换新垃圾袋的空档不要丢垃圾、拖干净的地面未干请绕行等。这样小的做法,就能成为减少保洁员工作负担、保证她们休息时间,进而争取休息空间的重要一步。

这样看来,每个人能做到的事其实有很多:倾听保洁员最真实的诉求,认可她们对社会的贡献,改变我们自身的行为……只有置身其中,才会慢慢意识到,保洁并不只是一份理所当然的服务工作,而是一种所有人共同参与、为更好生活所付出的努力。

文字&编辑|yifei,困困,小玥

审校|yang,厘米,梅若

排版|小玥

图片|三禁肉,部分受访者提供,部分源自网络