显影|拣快递的母亲和她的工友们

来源网站:weekly.caixin.com

作者:

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:极兔, 工友们, 母亲, 货物, 医院, 传送带

涉及行业:交通物流业, 邮政/快递, 制造业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 陕西省

相关议题:中高龄劳动者, 肮脏或危险的工作环境

- 母亲在医疗器材厂工作时,因长期接触消毒水导致手部皮肤严重开裂,但依然坚持工作,反映出工人面对恶劣劳动环境时的无奈和身体伤害。

- 母亲因年龄和身体原因多次被迫更换工作,从烟酒店、保险、传销、小摊到快递分拣,始终难以找到一份既能交社保又相对轻松的工作,体现了中年女性就业的困境。

- 快递分拣和搬运工作劳动强度大,工人们常常在高温、无遮挡的环境下长时间作业,汗水湿透工服,住宿条件简陋,部分工人甚至在厂区留宿。

- 女性快递分拣员在流水线上数量稀少,工作压力大,但选择这份工作主要是因为有社保保障,尽管收入有限,仍需承担家庭和子女的经济压力。

- 工友之间形成互助关系,生病或遭遇困难时会互相照顾,展现了底层劳动者在缺乏社会保障时依靠彼此支持的现实。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

2020年初,我刚参加完研究生考试,便连续高烧三天,困在西安的出租屋里,时刻关注着疫情的动向。那些日子里,母亲只有在很晚的时候才与我通电话,直到有一天她发送一张手背、虎口还有手指关节处开裂的照片,我才知道她在医疗器材厂上班,每天将手浸泡在消毒水里。她的皮肤天生容易过敏,一块胶带就能让皮肤起一片红疹。

自从2011年36岁的母亲被工作了十年的工厂裁员以来,她先后开过烟酒店,卖过保险,进过传销,也摆过小摊,现在又去医疗器材厂上班。不久后的一天,母亲电话里说:“我准备不干了,这手受不了。”

到了11月某日,母亲兴奋地打电话告诉我,她现在进了极兔速递的站点,还是个小负责人,我第一次在母亲的话语中感受到她对工作的激动。从西安回南京前,我特意去了解了一下极兔速递,这在当时是个陌生的名字。2015年后,当拼多多快速占领下沉市场时,它急需更高性价比的物流服务,极兔正是凭借其在东南亚积累的低成本运营经验,迅速填补这一需求。

在我看来,母亲再一次挑了一个“孬活”。见面当晚,我们因为这份新工作爆发了一场持续整晚的争执。我问母亲:“你知道西安的快递都爆仓了吗?”她说极兔不会,我不知是实情还是倔强,又试探地问:“你的腰一直有伤,能不能换一份工作?只要能交社保就行。”母亲摇了摇头,说已经试过了,这个工作没有那么累。

我并不信一份交社保的工作会如此难找,于是提高了声音:“每天出去送快递,开那么重的三轮车,从早到晚,能不累吗!?”

母亲竭力解释道,她从事的是分拣工作,配送有专门的人。

我不相信,最后翻起了旧账:“你为什么总是这样?为什么说什么都有理由辩解?为什么总是让自己看起来这么辛苦?为什么之前那么多工作都做不下去,你认为快递就能做下去?你之前哪次选择是对的?”

母亲明显地疲惫了,只说了一句:“等你毕业,就好了”,这是我们之间所有对话的惯常结尾。

第二天夜里,母亲下班较晚。我带着摄影设备,想去看看母亲工作的地方。快递站离我家不远,这条小路随着新城建设重新翻修了,但是快到工厂的地方是在绕城道和新城的夹角处,还是曾经的样貌,渣土车在水泥路上疾驰,路边是瓦棚房,没有一盏路灯。离工厂越近,越能看见左边巨大的化工厂,灯火通明;右边是新建的商品房,家家户户亮着灯。

到了快递站后,母亲的工友们正在运输最后一批货物。由于刚下过雨,地上还有积水,空气中有着薄薄的雾气,我感觉远处的城市就像一种召唤,而我站在暗处静静地等待,城市夜晚的光亮和空间上的体验是奇妙的,于是我选择拍摄了一张曝光半个多小时的照片。

母亲收工后,我骑着她的电瓶车,她背着我的相机包坐在后座上。我们就这样骑回了家,感觉像小时候她接我放学一样。夜路湿滑,我小心翼翼,路上没有和她说一句话。但心里暗暗在想:快递究竟是一份怎样的工作?母亲为何如此执拗地坚持这份工作?对她来说,快递意味着什么呢?带着这样的问题,我萌生了用我所学的摄影专业去拍摄“快递”这个行当的念头。

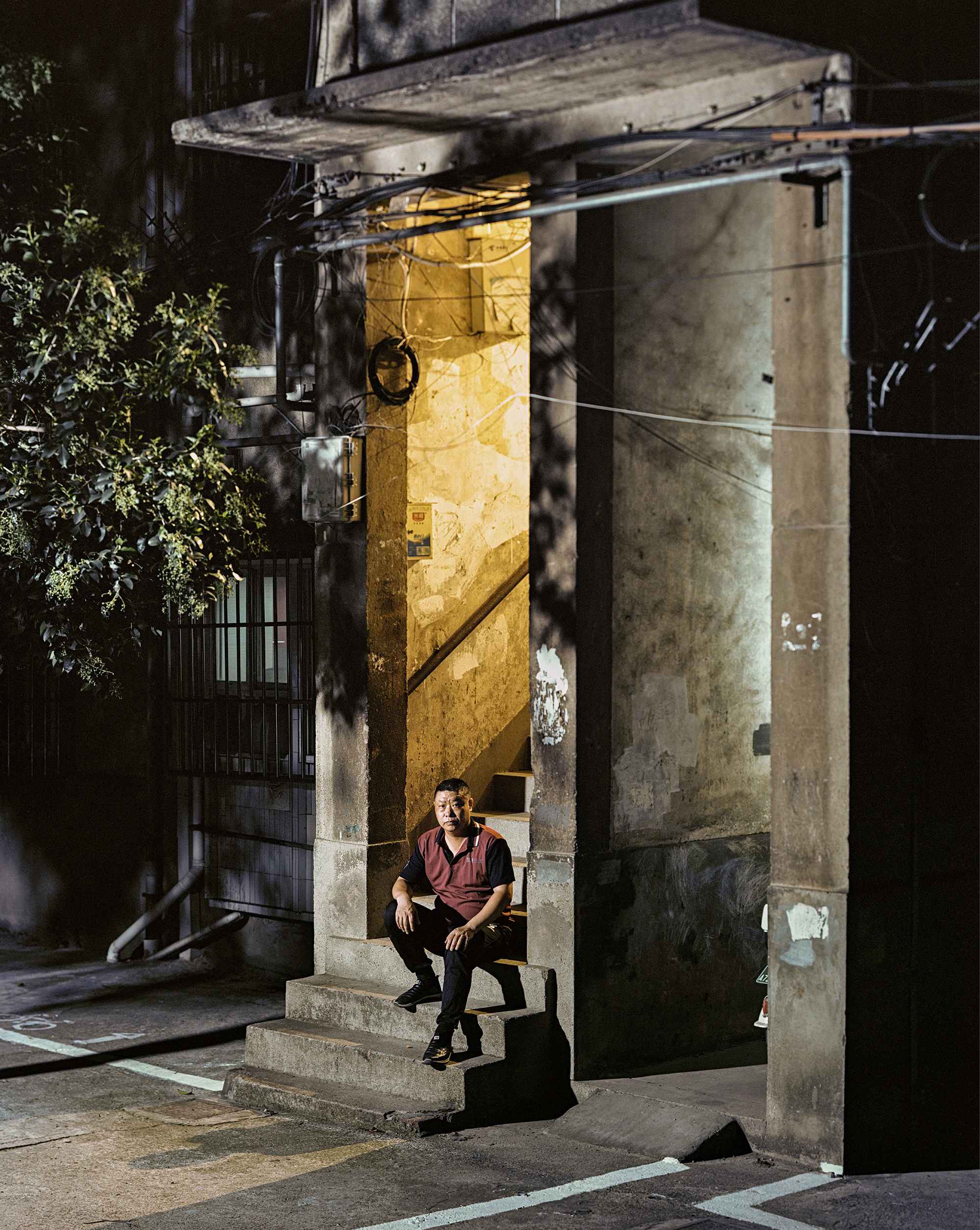

王志敏是我母亲跳槽前的工友,后来去了一家普快工作,我叫他王叔。早上6点,我和王叔到了城南的一处分拣厂,厂区比一个标准操场大些,气温飞速爬升,水泥地没有任何遮挡,被太阳晒得滚烫,烈日下分拣、搬运、装车、卸货、配送。汗水像是失控的水阀,从额头、脖颈、后背渗出,浸透工服,顺着皮肤淌下。我在厂房里希望找到合适的位置拍下这个燥热而混乱的场景,便顺势去往二楼。

二楼是宿舍区,部分天花板塌陷,地面是灰尘、水渍与烟蒂混合成的灰色,楼道拐角处放置着一台破旧的洗衣机,应该已经报废无法使用,但里面还放着几件破旧短袖,沾满灰尘。

右侧宿舍的第一间房,地上有一张席梦思,铺着凉席,这是王叔的床,他是厂区的“二把手”,所以时常会留宿在厂里。旁边还有一个电动麻将桌,也是坏的,上面放着保温杯、记录本还有一些文具,王叔的孩子有时会在这里写作业。

当我还想继续观察其他地方时,王叔说马上要去拉货,带我去大型仓看看。卡车朝机场方向开去,路上,王叔的话多起来。他很爱聊学习的事,他的儿子马上要上初三,在市里一所不错的中学。班主任说,按这状态下去,考个好高中没问题,家长得配合好,争取将来考个好大学。我能看到他眼里的光,“孩子不太想我去学校太多次,能理解。”王叔忽然说了一句,语气很平常,像在陈述一个事实。听说我是研究生,他言语里带着认可,接着便问起高考报志愿的事,大学生活费要多少?学美术出来能干啥?为啥要学摄影?我尽量一一作答。

卡车开进了一片巨大的物流园区。机场附近的中转站规模惊人,高耸的库房连成了片。王叔指着不同的区域,如数家珍:“喏,这个园区,XX公司投了多少亿……那个仓库,YY公司砸了多少钱……”语气里带着一种身处其中的参与感。我拿起相机,想拍下这钢铁森林般的景象。园区里走动的人立刻投来警惕的目光。王叔低声说:“收起来吧,到处是摄像头。”

太阳像一块烧乏了的碳,云似是蒸笼,蒸着空气中的一切水汽,8月的雨未落时,非常憋闷。有的工人脱了上衣,汗水滴答地流淌,空气中的灰尘粘腻在皮肤上。

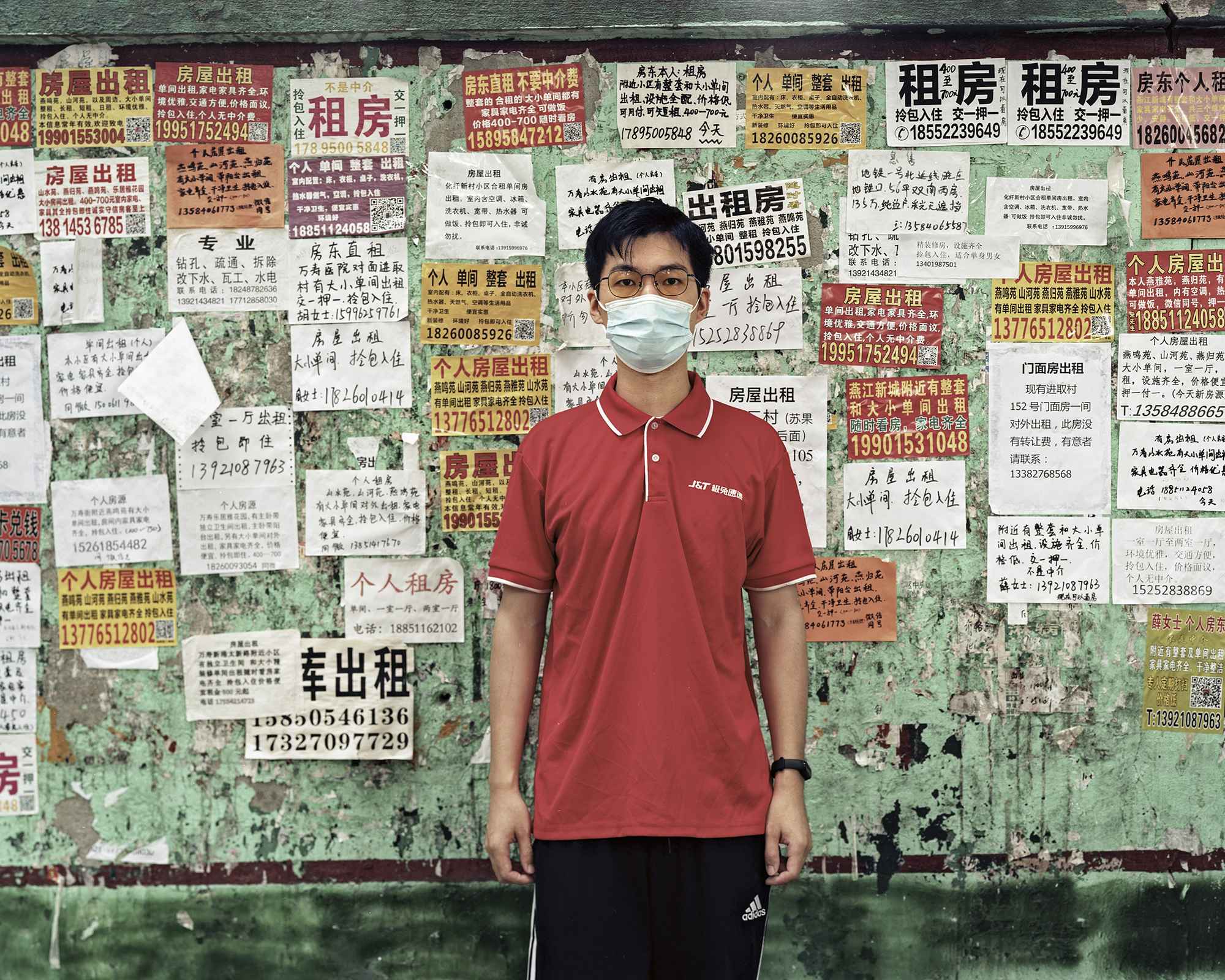

王芳在传送带的中间位置,整条线上有十多个工人,她是惟一的女性。手上戴着劳保手套,脖子上挂着一块蓝色的湿毛巾,快速地拨拉自己的货物。传送带的站位有讲究,最前头的人需要在一堆货物中找到自己的货物,越往传送带的后面,需要筛选的货物越少,压力也就越小。到了王芳这里,货物已经过了几人的筛选,洪流变成了相对有序的支流。而传送带的最后一人往往不必分拣,只需检查货物有没有出错,如果遇到错件就将它们扔回原来的位置。

上工前,王芳组里的人不愿意与我过多交流,虽然没有明确拒绝,但态度冷淡。突然,外面暴雨倾盆,雨水密集地捶打着铁皮屋顶,凉风卷裹着砸碎的雨水倒灌进铁皮棚里。这场雨来得及时,为工人们降了降温,也将工人的话匣子打开,心口的那股闷气得以抒发,有几位也会主动与我说上几句话。

王芳理清了她的货物,骑上车去送货。我们约了等她回来后,再去她家里拍点照片。她回来时,天色已经昏沉,零星的雨点再次坠落下来,她家在城北郊区的一个老旧小区,她穿着红色雨披,楼道里是老式的白炽灯泡,带着点橙黄色的暖光映照在她身上,我决定就在那拍。她好奇这里有什么好拍的,于是我一边挪动相机寻找构图,一边在大画幅相机的取景器上给她指出雨夜颜色的奇特感受。也许大画幅的取景器在夜晚太过昏暗,王芳表示看不清,但她说披着雨披面对镜头时,反而更自在。

或许我母亲的故事引起了她的共鸣,王芳和我述说她的成长:她和我母亲是相似的人,上学、农作、逃离,想要掌握自己的人生。只上过一年级就因贫辍学,倔强地站到教室门口听课遭遇老师的冷嘲热讽;在大城市里漂泊谋生,执意逃离原生家庭的控制,又陷入并不如意的婚姻。

“现在我年纪大了,去哪儿都没人要,身体也渐渐跟不上了。前几年去送外卖,冬天晚上,我摔进小区的水池里,单子也快超时了,我马上爬起来,一口气爬上六楼,把单子送完才回家换衣服。那天冻着了,身体现在受不住风,兜兜转转就在中转站做分拣,虽然累,但是有社保,也不用总是受冷。我现在也买了一些保险,这个费用、那个费用和房租一交,孩子要是哪天需要钱呢,还能剩多少钱?现在做快递能有点结余。”

2022年5月,我刚在北京完成了一个项目的拍摄,赚了几万元钱,回到西安的学校,母亲突然打电话,唠完家常后,轻描淡写地说她最近回家了,快递先不做了。我感觉异样,于是追问,她说,患癌了,结直肠癌,四期。

匆匆赶回南京,我陪着母亲严格遵循医嘱,化疗、靶向治疗、锻炼、注意饮食等等。母亲比医院里其他病人的反应大很多,但始终在我面前表现坚强。2024年底,医生把我从病房叫出来,说母亲过不了春节,应尽快转到社区医院输营养液维持。这段时间,母亲的工友与朋友刘菲阿姨常来帮忙,每天做一顿丰盛饭菜送到医院,三菜一汤、一荤两素,做了三个月。她天天骑一个小时的电瓶车过来,陪母亲聊聊天,等母亲午休睡着后再回去,如此照顾直到母亲离世。医生要求转院的时候,也是刘菲阿姨独自一人挨家医院去问,直到第三家医院同意接收时,她才给我打电话:“聊好了,聊好了,中西医结合医院有床位!”

在中西医结合医院里,我看向远处雾霭下的山,夕阳渐渐落下,日晕朦胧,我已不清楚这是第几个落日。母亲的心跳已渐渐衰弱,身体也开始逐渐失温,艰难地喘息。看着她在昏迷前握着我的手,我忍住哭声,对自己说:“不要哭,会好的……”

在陪伴母亲治疗的灰暗日子里,我收到邮件告知拍摄项目《快递》入围了德国徕卡摄影奖,我很希望带着母亲一起去领奖,但她已经虚弱到无法承受一场跨国飞行。我知道母亲很为我自豪,她那些接纳我拍摄的工友们也为我高兴,尽管他们或许并不真的理解拍这些照片有什么用。

母亲的生命落幕是一瞬间的事情,但对她的告别,是一个漫长的过程。

在母亲离开后的第32天,清晨5:02,她进入了我的梦里,站在家门口的院子前等我。我远远地看到了她,不敢相信自己的眼睛,缓缓抬起手向她招呼一声,她微笑着给我回应。我奔跑前去,扑到她的怀里,始终在哭泣。母亲轻抚我的头说:“我现在很好。”

小区里最近都在流传两件事情:小叶去世了;小叶的儿子上电视了。记者来访,家门口的小院和母亲照料的植物成为了我的背景,记者们想了解作为快递员的母亲。他们问我,方便在栏目里透露母亲的姓名吗?

我说,叶菊。

名字很美,像是野菊。

图片编辑 | 翁倩